《百年城垣图志》,此乃一部记录城市城墙百年变迁的志书。它犹如一部时光画卷,缓缓展开城市城墙的历史沧桑与岁月印记。

夏邑县乃至圣先师孔子的故土,亦是彭雪枫将军壮烈殉国之地。这里承载着厚重的历史文化与英雄的精神印记。

夏邑曾是古栗邑,战国时楚始建栗城,周长达五里。随后秦设栗县。汉和元年(公元前 92 年),封赵敬肃五子乐为栗侯国。北魏孝昌二年,在下邑设砀郡,将下邑移至栗城。从此,古栗城变为下邑(金末改下邑为夏邑)城。

明·嘉靖版《夏邑县志》载:“夏邑乃古虞国之地,属禹贡豫州之域。战国时因地势低洼称下邑,秦属砀郡,汉置下邑县归梁国。后魏设砀郡,北齐将巳吾县并入。隋初属亳州后属宋州梁郡,唐隶睢阳郡,五代梁归宣武军,唐隶归德军,至宋改归德军为应天府,县属之。金改名为‘夏邑’,沿用至今。”

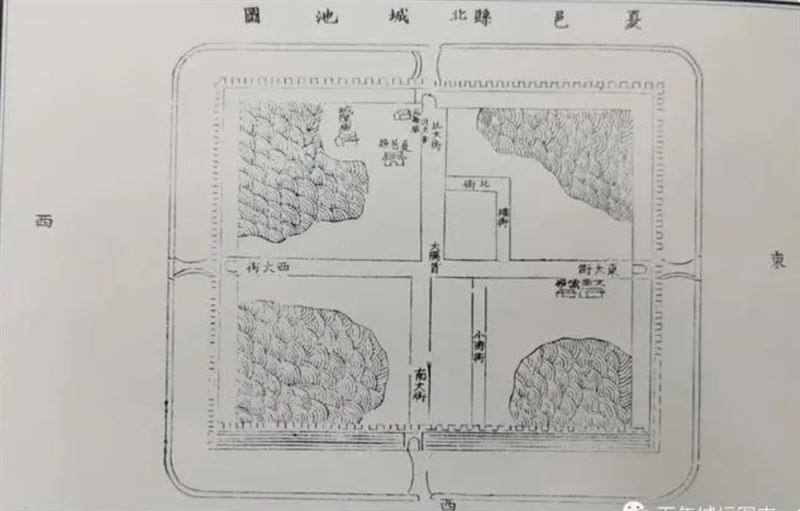

夏邑城在春秋战国时由楚王始建,其设计科学且神秘,邑人称之为“八阵图”城。历经改朝换代,从小土城变为砖城,至大明崇祯十一年成砖城规模。清朝多次重修渐完善,解放战争时改建加固,防御功能更齐全。

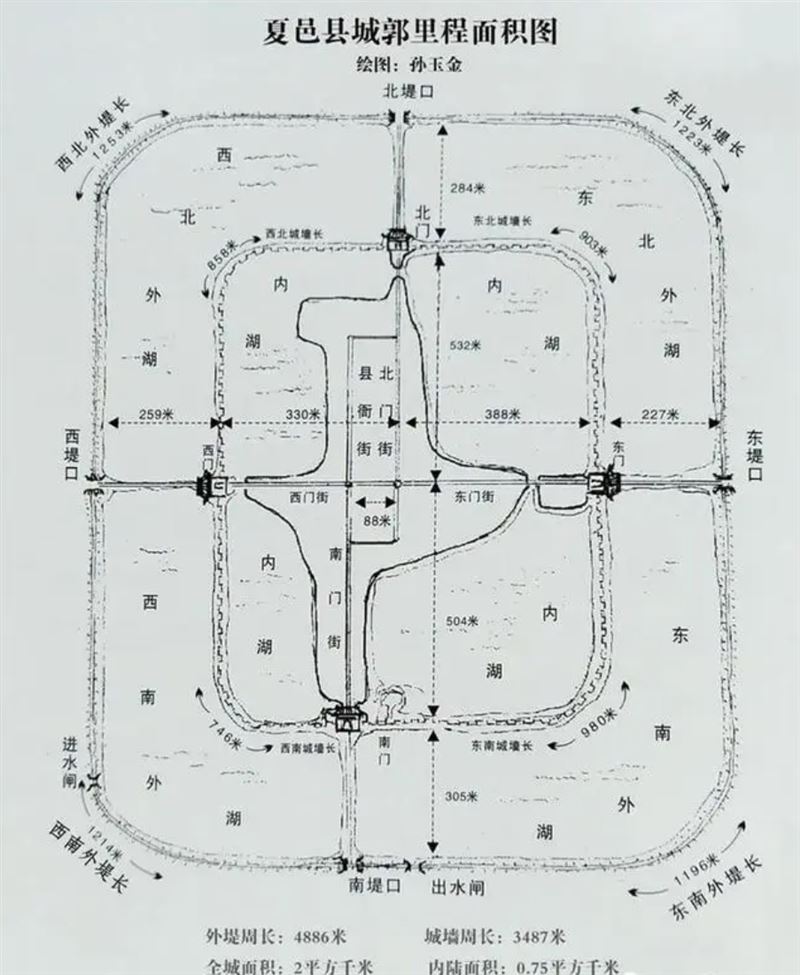

夏邑古城总面积近 20000 平方千米,城墙内面积约 0.75 平方千米,城中陆地约 0.25 平方千米,仅占全城约 12%,80%以上为水占据,故得“水中之城”之名。城西、南两面依毛河、响河,经城堤进水闸与城湖相连,旱时引外河入湖,涝时放水入淮,湖满塘四季,堤内碧水连天,湖中有绿洲,大道通四关,城墙城楼等巍峨雄伟。

夏邑的城墙蜿蜒伸展达 3480 米,环绕一周,宛如一条巨龙。它将湖水从中隔开,形成了一种独特的景观,城内湖水与城外湖水相互环绕,世间罕见,宛如一座水城。

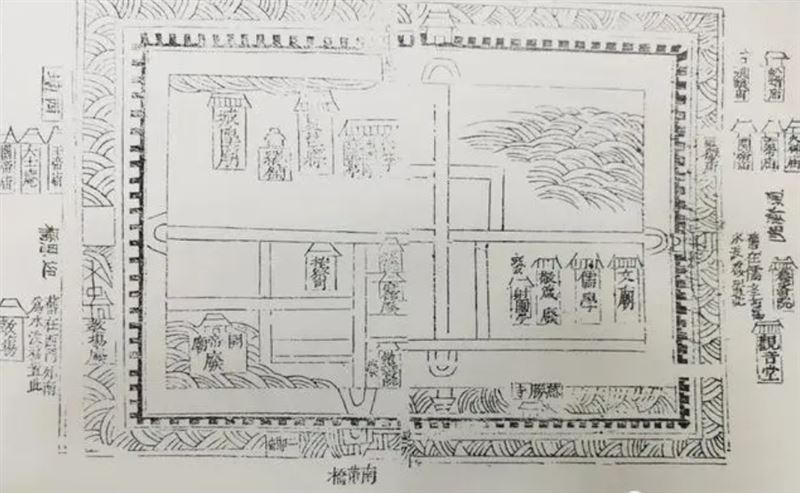

夏邑全城连同四关共有 72 座庙,城中有 72 条街以及 72 眼井。东门正对西门的大街名为东西大街,南门正对衙门、北门正对寺门(南大寺后门)的叫南北大街。其余小街相互交错,街道两旁商店鳞次栉比。

解放前的夏邑老城,乃是在明清时期夏邑古城的基础上进行扩建而形成的。其最外侧环绕着护城大堤,基宽超 20 米,上宽 7 米,高 10 米,周长达 4886 米,堤上还种有桑树和柳树。

现今留存的城隍残堤,乃是夏邑县老城墙的遗留根基。民国时期,其城墙高达 10 米,周长达 3487 米,拥有 2000 余个护城垛口。城隍基宽 10 米,上宽 5 米,内侧筑有一圈土城墙,近 2000 个垛口,中间为人行道。

东西南北四个城门,横向长达 20 余米,前后宽 10 米,总高约 16 米。大门皆为钢木结构,极为坚固,各城门楼眉上横嵌一石匾,题写门名。东为“中山门”,南是“奉化门”,西叫“胜利门”,北称“建国门”。

城楼两侧矗立着两个与城墙等高的大圆形碉堡,上面留有高低不一的枪眼。全城四周,顺着外城墙共修筑了 48 座碉堡。战时,在城墙外围的河内,增添了一圈枣树枝,以此增加攻城的难度。

城门外有四条通道,经大堤口可直达东西南北四关。解放战争时,南、西、北通道皆被挖断,仅留东门供出入。东堤口内侧是国民党小营园,东西长 100 余米、南北宽 50 余米。在堤口与小营园交界处,挖深 10 余米、宽 5 米横沟并建吊桥,小营园与东门间通道也建 5 座吊桥,水下插尖钢锥架独木板,白天行人夜晚抽板。小营园有驻军,是第一道防线,紧靠城门还挖一地堡,正对路口高出地面 0.5 米左右且有多个机枪射孔。

解放伊始,城中的老县衙、书院、文庙、古客栈以及亭台楼阁、祠堂戏院等,皆保存得较为完好。然而在上世纪的“文革”破“四旧”期间,这些建筑却遭到了拆除。

夏邑的古城墙,在上世纪 70 年代大力开展修路工程之际,被拆除用以修路了。它曾是这座城市历史的见证,如今却已消逝在岁月之中。

- 女性卵巢保养方法及饮食原则(健康饮食..

- 夏邑县乡镇政府专职消防工作人员岗位招..

- 如何做黄鱼才好吃

- 夏邑县民政局关于公开征集城区街道名称..

- 出行须知!夏邑进出城最新防疫政策

- @夏邑人,停车要注意,这条路禁停标志..

- 正在进行时!夏邑步行街,将要大变样!

- 通告!夏邑这些土地被征收!

- 全面严防!夏邑疫情防控再升级!

- 紧急通知!关于对夏邑县进行全员核酸检..

- 好消息!咱夏邑新增停车位啦~

- 夏邑要建房的,速看~

- @夏邑人 别信,谣言!

- 通知!全省暂停!夏邑人别跑空!

- 注意了!爱遛弯的夏邑人注意了,走这里..

- 商丘高速出入口实拍!这些返商人员需持..

- 夏邑全面禁止!涉及所有超市、药店、餐..

- 最新!G343国道夏邑段道路修建进度..

- 赔偿标准调整!事关夏邑土地征收

- 聚集主业 贴近民生 主动作为 奋力谱..